Por Osvaldo Gonzalez Iglesias

Durante siglos, la filosofía fue el faro que orientó a Occidente en la oscuridad de la incertidumbre. Desde Sócrates en las plazas atenienses hasta Kant en su Königsberg, pensar fue sinónimo de dignidad humana. Pero en la era de la posmodernidad líquida y la posverdad viral, la pregunta por el sentido, la justicia o la verdad parece haber perdido prestigio. Las redes, el algoritmo y la infoesfera impusieron su lógica de inmediatez, y con ello, la filosofía fue arrojada a un margen del que parece no poder regresar. Sin embargo, quizás nunca fue más urgente su voz.

Vivimos en una época en la que la velocidad reemplazó a la profundidad, donde los datos importan más que las ideas, y donde la emotividad pesa más que la lógica. La filosofía, acusada de abstracción y elitismo, aparece desplazada del centro del debate público. En las universidades retrocede ante el avance de disciplinas técnicas, mientras en la política y los medios su presencia parece apenas ornamental.

Sin embargo, la paradoja de nuestro tiempo es que cuanto más se desvaloriza el pensamiento filosófico, más evidente se hace su necesidad. Porque si algo define a esta era no es la certeza, sino la complejidad. Y en un mundo complejo, la técnica por sí sola no alcanza. Hace falta sentido. Hace falta pensamiento.

El eclipse del pensamiento

El filósofo coreano Byung-Chul Han lo advirtió en La sociedad del cansancio: hemos abandonado el espacio reflexivo para abrazar una hiperactividad estéril. Ya no hay tiempo para la contemplación. Vivimos corriendo hacia ninguna parte. Y en esa carrera, el pensamiento crítico es percibido como un obstáculo.

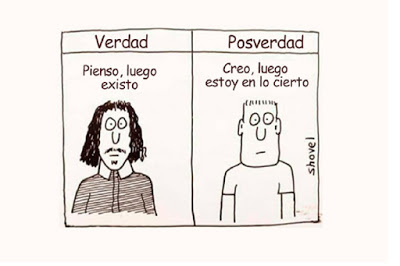

En paralelo, la posverdad —ese fenómeno donde los hechos importan menos que las emociones— ha vaciado el discurso público de contenido racional. La opinión reemplazó al argumento. Las fake news y los sesgos de confirmación se imponen sobre el razonamiento riguroso. Y cuando todo parece relativo, el relativismo absoluto se convierte en dogma.

La posmodernidad, que en un inicio ofrecía una saludable crítica a los metarrelatos totalizantes, terminó convertida en una coartada para el cinismo y la indiferencia. En nombre de la «desconstrucción», muchas veces se destruye sin construir nada. En nombre de la diversidad, se abdica del pensamiento.

Filosofía: una herramienta para habitar la incertidumbre

Frente a este panorama, la filosofía no solo no ha muerto, sino que se vuelve más urgente que nunca. Porque la filosofía no es —ni fue jamás— un lujo académico ni un saber inútil, sino una forma de vida. Una disposición ética hacia el mundo. Una práctica de la libertad.

En tiempos donde las certezas se desmoronan, la filosofía permite pensar la incertidumbre sin temor, sin reducirla ni negarla. Nos entrena para la ambigüedad, para el matiz, para la pregunta que incomoda. Nos recuerda que no todo puede resolverse con algoritmos o modelos predictivos.

Como señala Martha Nussbaum, la filosofía tiene un papel central en la formación de ciudadanos democráticos. Sin ella, corremos el riesgo de volvernos técnicamente eficientes pero moralmente ciegos. La filosofía nos entrena en la empatía, en el reconocimiento del otro como legítimo interlocutor, en el arte de disentir sin destruir.

¿Pensar o consumir? El dilema civilizatorio

Una sociedad que no piensa, consume sin filtro. Consumo de información, de cuerpos, de ideologías instantáneas. Se pasa del dogma religioso al dogma de mercado, sin transiciones críticas. La falta de filosofía abre el camino a toda forma de manipulación.

Y esa carencia tiene consecuencias concretas. En la política, la ausencia de pensamiento profundo deja el campo libre a los slogans vacíos y al liderazgo mesiánico. En la economía, convierte al éxito en el único valor. En la educación, reduce la formación a capacitación técnica. En la vida cotidiana, vuelve imposible la construcción de sentido.

Sin pensamiento, no hay libertad. Solo hay elección entre opciones prefabricadas. Sin pensamiento, no hay comunidad, solo masas. Sin pensamiento, no hay futuro, solo presente perpetuo.

La tarea filosófica en el siglo XXI

Recuperar el pensamiento no implica volver al siglo XIX. No se trata de restaurar los templos de la metafísica ni repetir los viejos cánones. Se trata de filosofar desde el presente, con sus desafíos, sus dilemas éticos, su multiplicidad de voces.

La filosofía contemporánea —de Judith Butler a Alain Badiou, de Roberto Esposito a Silvia Rivera Cusicanqui— trabaja en la intersección de la política, la biotecnología, la ecología y los derechos humanos. Pregunta por lo vivible, lo justo, lo habitable. Se inmiscuye donde otros saberes callan.

En este sentido, el filósofo ya no es el que responde desde una torre de marfil, sino el que abre preguntas en medio de la polis. Que incomoda donde reina el consenso. Que duda donde todos afirman. Que escucha donde todos gritan.

Conclusión: resistir con pensamiento

La filosofía, hoy, es un acto de resistencia. Resistir a la banalidad, a la velocidad, a la simplificación. Pensar es, en última instancia, una forma de cuidar el mundo. De no entregarlo al cinismo ni al algoritmo.

Quienes creen que la filosofía ya no importa, tal vez no hayan entendido el tamaño del desafío que enfrentamos como civilización. Crisis ecológica, colapso de los sentidos, fragmentación política, desinformación estructural: nada de eso puede resolverse sin pensamiento profundo.

No se trata de filosofar por nostalgia, sino por supervivencia. Porque pensar sigue siendo el gesto más humano que nos queda.