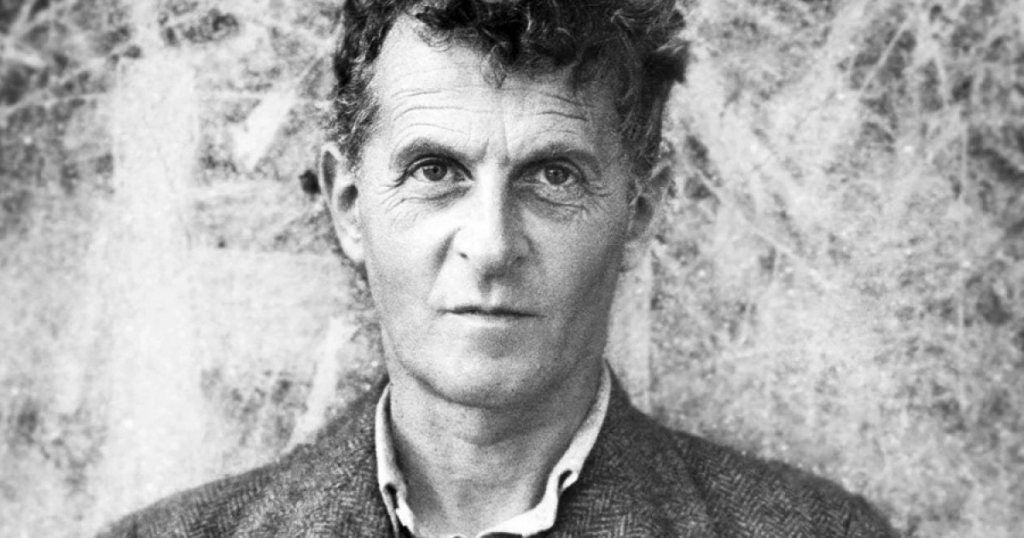

Ludwin Wittgenstein (1989-1951) comenzó a escribir el Tractatus logico philosophicus hacia 1912, continuándolo durante el tiempo que estuvo en el frente, en la Primera Guerra Mundial, y dándole fin en agosto de 1918. El lenguaje y sus límites es la idea central del libro, que se desarrolla a través de un análisis de carácter lógico. Los resultados de este análisis del lenguaje se aplican no solo a la lógica, sino también a la matemática y a las ciencias naturales. De ahí que el tratado tenga la pretensión de repercutir hasta en tres dimensiones: la lógica, la epistemológica y también una quizá menos transitada, a saber, la ética, pues como es sabido las consecuencias de las ciencias naturales tienen siempre fuertes implicaciones de carácter ético y moral (pongamos por caso los grandes debates éticos que suscitó la teoría de la evolución de Darwin, que perduran hasta el presente).

De la materia del Tractatus dice Wittgenstein: «En realidad no le es extraña, porque el sentido del libro es ético […] Quise escribir, en efecto, que mi obra se compone de dos partes: de la que aquí aparece, y de todo aquello que no he escrito. Y precisamente esta segunda parte es la importante. El libro, en efecto, delimita por dentro lo ético, por así decirlo; y estoy convencido de que, estrictamente, solo puede delimitarse así».

Parece razonable pensar que no hay solamente existe un primer y segundo Wittgenstein, sino que podría llegar a hablarse de tantos ‘Wittgensteins’ como lectores

Lo más frecuente es que el acercamiento a la obra de Wittgenstein se haga a través de la visión bipartita de «los dos Wittgensteins». Sin embargo, parece razonable pensar que no hay solamente existe un primer y segundo Wittgenstein como tradicionalmente se ha planteado, sino que, debido al misticismo que envuelve toda su obra y a la necesidad por ello de llevar a cabo una lectura «hacia dentro», podría llegar a hablarse de tantos Wittgensteins como lectores. La exigencia de una lectura «hacia dentro», de una recepción interior, recuerda inmediatamente a la obra de San Agustín de Hipona, autor al que el propio Wittgenstein menciona de manera recurrente en las Investigaciones filosóficas. Esta lectura mística de la obra de Wittgenstein es ante todo paradójica, ya que es una lectura antigua y contemporánea al mismo tiempo; si bien responde ante un modelo filosófico del siglo IV como el de San Agustín, también se ajusta a las exigencias individualistas de la posmodernidad. Esta lectura «hacia dentro» nos inclina a pensar que la escalera de Wittgenstein debe tenderse, subirse y después arrojarse en solitario. Así escribió el Tractatus, al margen de la academia, y así fue como vivió después en su cabaña.

La concepción del lenguaje de Wittgenstein como la condición de posibilidad del pensamiento y del ejercicio filosófico constituye las dos caras de una moneda. De una parte, el lenguaje nos permite ejercer el pensamiento y, por otra, nos condena indefectiblemente a las interferencias y los errores que le son propios. El mundo para Wittgenstein es lo expresable y lo que no es expresable queda fuera del mundo: «El mundo es todo lo que es el caso» quiere decir que el caso es susceptible siempre de ser expresado con nuestro lenguaje. Ahora bien, esa expresión puede ser insuficiente, desordenada, incompleta, disfuncional, mal entendida, etc. Esas son las interferencias a las que nos referimos.

Esa limitación del lenguaje muestra al mismo tiempo su potencialidad. Es decir, que en Wittgenstein el lenguaje funciona, además de como la herramienta epistemológica por excelencia, como un concepto límite. Uno que nos permite conocer cuál es el ámbito que nos es dado conocer, con el fin de no tropezar con obstáculos a los que no tenemos acceso o que ni siquiera tienen existencia. Este fue una de las grandes ideas de fondo de la Modernidad, con el noúmeno de Kant, pero acordémonos también de Aristóteles y su primer motor inmóvil, que cumplía la misma función epistemológica. Esa primera causa que es también causa de sí misma fue planteada por el filósofo griego para saber lo que no podemos saber, es decir, que más allá de ese concepto límite no tiene sentido emprender una tarea cognoscitiva. Así, Wittgenstein plantea que más allá del lenguaje no existe nada a lo que podamos tener acceso, y de ese modo delimita el ámbito de lo cognoscible a través de lo que puede expresarse. Ese planteamiento es, digamos, el primer y último peldaño de la escalera que deberemos arrojar una vez que la hayamos ascendido.

Wittgenstein plantea que más allá del lenguaje no existe nada a lo que podamos tener acceso

Eso de lo que no se puede hablar es para Wittgenstein lo más importante, como él mismo explicita. Si tratásemos de pronunciarnos sobre lo que no nos es dado conocer entonces estaríamos incurriendo en el error que se pretende evitar de partida. Y al señalar Wittgenstein las limitaciones del lenguaje a lo largo de la obra, en un ejercicio de demarcación, está mostrando también su potencial, porque si no se delimitara tampoco podríamos conocer su extensión, esto es, hasta dónde puede abarcar. Pero a Wittgenstein no le interesa tanto levantar un edificio conceptual, sino más bien tender los puentes hacia unos fundamentos lo más claros posibles y con una consistencia firme, para que, una vez cumplida esa tarea, se pueda llevar cabo una construcción, sabiendo dónde y de qué manera pueden establecerse los pilares.

Esos fundamentos que permiten establecer el ámbito de validez del lenguaje nos conducen a pensar que, en realidad, la filosofía queda en un plano distinto del estudio del lenguaje, que es la única forma legítima de conocer el mundo. Porque para Wittgenstein la estructura interna del lenguaje y su forma lógica tienen una absoluta correspondencia con el mundo. El mundo y el lenguaje, en el fondo, compartirían una misma esencia de tipo lógico. Esta importancia de la lógica que ya apuntábamos al principio, y que constituye uno de los planos principales de la obra, se explica mediante el sentido que encontraba en ella, que no era otro que escapar de la oscuridad de los planteamientos metafísicos.

Si existiera algo en el mundo que no pudiera expresarse mediante el lenguaje no tendría sentido pronunciarse al respecto; solamente cabría, en caso de que esto fuera posible, mostrarlo, señalarlo. Aquello que queda fuera del ámbito de la lógica y del lenguaje –es decir, a lo que tradicionalmente se había dedicado la filosofía– no tiene sentido para Wittgenstein como forma de expresión que pueda quedar fijada, y además estas tendencias inherentes del ser humano son todas ellas una y la misma. Wittgenstein identifica la ética, la religión y la estética como la misma cosa. De ahí que lo que no es expresable solamente pueda ser mostrado, llegado el caso. La dimensión ética del Tractatus que mencionábamos al principio es una cuestión que queda plasmada en la obra como el fondo, como lo no expresable pero sí existente dentro de su proyecto gnoseológico.

La forma mística de la obra de Wittgenstein y la manera aforística que tiene de expresar sus ideas son un buen indicativo de que no cabe pronunciarse sobre esas cuestiones, sino que, en todo caso, solamente pueden «estar ahí». Lo místico en la obra de Wittgenstein, que entraña siempre la dimensión ética a la que apuntan en última instancia sus planteamientos y, sobre todo, el derribo de la escalera, es una forma de mirar el mundo. El principio y el fin de la filosofía sería entonces reconocer y observar sus propios límites, que serían también los nuestros, y guardar silencio sobre aquello que no podemos expresar.