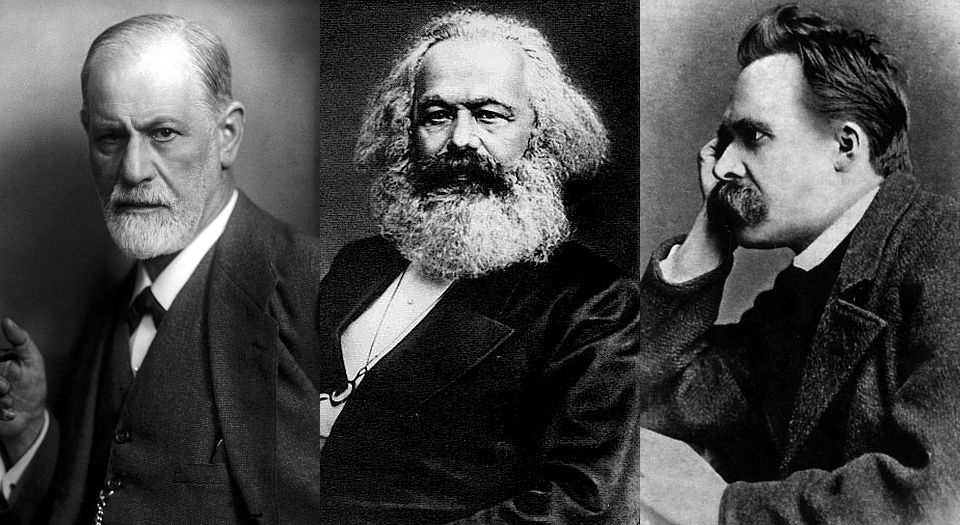

Por más de un siglo, Karl Marx, Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud han sido considerados pilares fundamentales del pensamiento moderno. No solo reformularon los modos de interpretar la economía, la moral y la psique, sino que instauraron una forma de ver el mundo donde el desencanto reemplazó al mito, la sospecha desplazó a la fe y la crítica tomó el lugar de la esperanza. Fueron, como los llamó Paul Ricoeur, «los maestros de la sospecha». Pero hoy, a la luz del siglo XXI, cabe preguntarse: ¿nos liberaron verdaderamente? ¿O sembraron las bases de una tristeza más honda, una que, en vez de emanciparnos, nos dejó desorientados, incrédulos y rotos?

El mito de la emancipación

Cada uno, desde su trinchera, se propuso cuestionar las grandes narrativas que sostenían el orden del mundo. Marx desenmascaró la economía capitalista como una estructura de explotación. Nietzsche desmoronó los valores morales tradicionales al proclamar la “muerte de Dios”. Freud, por su parte, puso en duda la racionalidad humana, revelando el poder inconsciente de los deseos reprimidos.

A primera vista, todos compartían una misión: liberar al ser humano de los grilletes que lo aprisionaban —ya fueran económicos, religiosos o psicológicos. Sin embargo, lo que prometían como liberación, pronto se reveló como una forma más sofisticada de alienación.

Marx soñó con una sociedad sin clases, pero las revoluciones inspiradas en su obra desembocaron, con frecuencia, en nuevas formas de opresión. Nietzsche quiso liberar al hombre del resentimiento moral y lo lanzó a una existencia donde el sentido debía construirse desde cero, en un mundo sin certezas. Freud intentó emancipar al individuo del sufrimiento neurótico, pero terminó proponiendo que nunca seríamos del todo felices: la civilización misma se construía sobre la represión de lo instintivo.

El precio del saber

Uno de los rasgos comunes a estos tres pensadores es su vocación por revelar lo oculto. En sus manos, todo se volvía sospechoso: la religión era el opio del pueblo, la moral cristiana una estrategia de los débiles, y la conciencia apenas una fachada detrás de la cual se agitaban pulsiones inconfesables. ¿Qué quedó en pie? Un sujeto expuesto, vulnerable, desgarrado entre estructuras, pulsiones y nihilismo.

El precio de ese saber fue la pérdida de sentido. Si el alma era una ilusión religiosa, si la moral era una construcción interesada, y si el yo era solo una pequeña parte de un aparato psíquico dividido, ¿en qué podíamos apoyarnos? El individuo moderno quedó huérfano de trascendencia. En vez de libertad, ganó incertidumbre; en vez de serenidad, ansiedad. Los “maestros del desencanto” no lo hicieron más libre: lo hicieron más consciente de su encierro.

Del progreso a la sospecha permanente

El siglo XIX, en el que florecieron sus ideas, aún creía en el progreso. Pero su legado intelectual ayudó a erosionar esa misma fe. En lugar de progreso, propusieron conflicto: lucha de clases, voluntad de poder, pulsión de muerte. El siglo XX, armado con sus herramientas críticas, fue también el siglo de los totalitarismos, del exterminio industrializado, de la crisis de sentido.

Paradójicamente, las sociedades modernas, que adoptaron sus diagnósticos, parecen más escépticas, más fragmentadas y más deprimidas que nunca. Los relatos colectivos han sido disueltos en el ácido de la sospecha. Ya no creemos en Dios, ni en la historia, ni en la razón. Lo que queda es un yo atomizado, autoconsciente, exhausto de interpretarse a sí mismo.

Una libertad sin consuelo

Marx, Nietzsche y Freud no nos dieron una nueva fe, sino una libertad desprovista de consuelo. Su influencia no consistió en brindar soluciones, sino en demoler ilusiones. El problema es que los humanos no vivimos solo de verdad, sino también de sentido. Y cuando el sentido desaparece, lo que queda es una tristeza sin nombre: no la melancolía romántica del pasado, sino la desesperación moderna de no tener nada a lo que aferrarse.

Hoy, cuando el vacío existencial se expresa en crisis de salud mental, en adicciones, en nihilismo cultural, su herencia se vuelve más ambigua. ¿Era necesario desencantar el mundo para conocerlo mejor? Tal vez. ¿Valió la pena? No es tan claro. Porque si bien nos volvieron más lúcidos, también nos arrojaron al abismo de lo inestable. La lucidez sin sentido se parece demasiado a la tristeza.

Epílogo: entre la sospecha y la necesidad de creer

Quizás haya llegado el momento de repensar a estos gigantes sin idolatría ni rechazo. Ni demonizarlos ni adorarlos. Tal vez podamos rescatar su potencia crítica sin quedar atrapados en la lógica del desencanto permanente. Porque si algo enseña la historia, es que el ser humano no puede vivir mucho tiempo sin alguna forma de creencia, sin algún relato que le otorgue sentido a su estar en el mundo.

Marx, Nietzsche y Freud nos enseñaron a sospechar. Pero ahora, quizás, el desafío sea aprender a reconstruir. No desde la ingenuidad, sino desde una conciencia lúcida que no renuncie a la posibilidad de imaginar nuevos sentidos. No para volver al mito, sino para salir de la tristeza.

OGI – AI