“A mí no me gusta Marcel Proust, por ejemplo, y por muchos años avergonzado lo oculté. Ahora ya no. Confieso que lo he leído a remolones; me costó trabajo terminar En busca del tiempo perdido, obra interminable, y lo hice a duras penas, disgustado con sus larguísimas frases, la frivolidad de su autor, su mundo pequeñito y egoísta, y sobre todo, sus paredes de corcho, construidas para no distraerse oyendo los ruidos del mundo, que a mí me gustan tanto.”

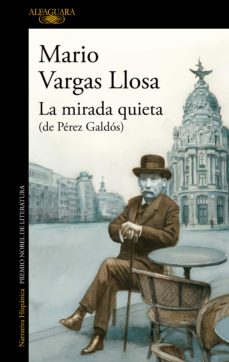

Con esta confesión da comienzo La mirada quieta (de Pérez Galdós), el más reciente de los ensayos literarios de Mario Vargas Llosa, quien aprovechó los dieciocho meses de confinamiento por la pandemia para leer toda la obra galdosiana, que conocía mal, incluyendo no solo sus veintiocho novelas, publicadas entre 1870 y 1909, todo su teatro (casi veinticinco piezas), los Episodios nacionales y no pocos artículos, solo conocidos por un puñado de especialistas, entre los cuales se cuenta ya, como si un mérito le faltara, el propio Vargas Llosa.

La mirada quieta (de Pérez Galdós), empero, dice más sobre el novelista peruano afincado en Madrid que sobre su par decimonónico que, como él, cruza dos siglos. Pérez Galdós nació en 1843 y Vargas Llosa en 1936; publicaron por primera vez a los treinta (La sombra) y a los veintitrés (Los jefes). Bien entrado el siguiente siglo continuaron y continúan en el centro de la escena literaria de la lengua (el canario con las últimas series de los Episodios nacionales y algo de teatro, mientras que el de Arequipa, como infatigable novelista con Tiempos recios en 2019), los dos encarnan –palabras más, palabras menos– al escritor realista y uno y otro representan al liberalismo, haciéndole los honores al origen hispánico de la palabra. Más templado Pérez Galdós, porque le tocaron tiempos menos interesantes que a Vargas Llosa.

El primero inició su carrera literaria con la fallida Primera República española y la Restauración de 1874 que trajo las monarquías pacatas de Alfonso XII y Alfonso XIII, habiendo sido en tres ocasiones diputado, aunque poco memorable. A Vargas Llosa, en cambio, le tocó sufrir la mutación entre el comunismo (en su versión sartreana del escritor comprometido) y la fronda liberal que lo llevaría a ser candidato a la presidencia del Perú en 1990, figura central en la historia de la democracia en América Latina. Tanto Vargas Llosa como Pérez Galdós gozan de la cosquilla del teatro y el autor de Fortunata y Jacinta fue, además, el único de los novelistas decimonónicos que triunfó en la implacable escena que vio hundirse a Balzac, Dumas y a James, entre otros. Pero por la distancia infranqueable entre ese drama decimonónico y el público que el propio Vargas Llosa señala, a mí nunca ha podido interesarme –leído– el teatro entre Cromwell y Ubú rey. Tanto Pérez Galdós como Vargas Llosa, finalmente, sonaron para el Premio Nobel, pero solo el peruano lo obtuvo, en 2010.

La confesión antiproustiana de Vargas Llosa lo coloca, para utilizar los conocidos trazos dibujados por Cyril Connolly, como un “tipo duro” desdeñoso de la torre de marfil o como “piel roja” ajeno a las “caras pálidas” en la de Philip Rahv. Un hombre a quien no le ha bastado con presenciar desde su ventana el espectáculo del ágora y del mercado, Vargas Llosa se ha mezclado, voluntarioso, entre el ruido del mundo, mirando y escuchando, sin aspirar a ningún otro mandarinato que el de su elocuencia liberal.

Las novelas de Vargas Llosa bien pueden ser escuchadas: los ruidos de la selva contra los del prostíbulo (que también animan Pantaleón y las visitadoras) en La casa verde, los del bar en Conversación en La Catedral, desde luego; la radio indiscreta en La tía Julia y el escribidor; las consignas revolucionarias en Historia de Mayta; el estruendo en La guerra del fin del mundo, cuyo título es batalladora y terriblemente sonoro; el cuchicheo en la espera de los asesinos del dictador Trujillo en La fiesta del Chivo, o la voz de Flora Tristán en El Paraíso en la otra esquina, y un largo etcétera.

Si la obra de Pérez Galdós, como la de todo gran novelista (Proust incluido), es también un conglomerado de voces, en esta ocasión me parece que Vargas Llosa se acercó, entre los autores que ha dibujado críticamente, al que le es más empático: García Márquez: historia de un deicidio (1971), La orgía perpetua: Flaubert y ‘Madame Bovary’ (1975), La utopía arcaica. José María Arguedas y las ficciones del indigenismo (1996) son libros que involucran a tres autores demasiado cercanos a Vargas Llosa: el hermano mayor, el maestro intemporal y la mala (y buena) conciencia de su país. Borges mismo, tan importante para todos nosotros, en él es una presencia, no una influencia. En cambio, ante la desmesura de La tentación de lo imposible. Victor Hugo y ‘Los miserables’ (2004) o la concentración de El viaje a la ficción. El mundo de Juan Carlos Onetti (2008), Vargas Llosa se aleja lo suficiente para observar mejor, pero la hugoliana es una gigantomaquia que le es ajena, resultado de una mente estrecha, la del francés, poblada de kilométricas ideas fijas, mientras que el universo onettiano es muy pequeño, exacto en su minimalismo, frente a la omnicomprensión de Vargas Llosa.

La empatía de Vargas Llosa con Pérez Galdós, que no solo no omite sino exige la crítica severa del moderno sobre el antiguo, proviene de un afán en común por recorrer el mapa de la realidad, desdoblándolo a su vez, mediante la invención novelesca, paso a paso. Es mucho más amplia y rica, multidimensional, desde luego, la realidad postjoyceana de Vargas Llosa, pero el empeño cartográfico, similar. Por ello La mirada quieta (de Pérez Galdós) es un recorrido sistemático, didáctico por necesidad, a lo largo de la obra galdosiana, como si Vargas Llosa quisiese visitar todos los rincones de la mente precursora de nuestro primer novelista profesional, obviamente no tan bien amueblada (por modernidad) como la suya.

A diferencia de Pérez Galdós (y él mismo lo subraya una y otra vez), Vargas Llosa es un flaubertiano ante el Altísimo y lo que tiene de “piel roja” solo le ofrece variedad temática a su inigualable maestría como dueño de la forma de la novela en español durante el siglo XX. A don Benito, nos dice Vargas Llosa, le faltó su Flaubert y creo que con ello el peruano salda de una vez por todas la discusión sobre la verdadera grandeza y las inocultables miserias del autor del ciclo de Torquemada (mi preferido, si importa, junto a Nazarín, por afición buñueliana).

Antes de la revolución flaubertiana –la invención del narrador como bien nos recuerda Vargas Llosa–, lo mismo los Balzac que los Dickens fueron acusados por sus enemigos de defectos similares que aún ahora se cargan a la cuenta de don Benito. Lo que no se entendía, menos que La cartuja de Parma o La prima Bette, era la naturaleza de la novela moderna y las erráticas apreciaciones de un Sainte-Beuve se debieron a esa ignorancia: creía que Stendhal era un mal cronista periodístico y Balzac un vendedor de baratijas provincianas. Nunca supo Sainte-Beuve decidirse entre la narración poetizante y el melodrama importado a la prosa de ficción porque la novela era un género nuevo con reglas inéditas. Tampoco avanzaron por buen camino Taine y Zola al querer hacer “novela experimental” con la “ciencia moral” que atisbaban en Sainte-Beuve. Un Nabokov, en el siglo siguiente, podía detestar, por cutre, el melodramatismo de Dostoievski, en su opinión indigno de la “verdadera” alma rusa, pero sin negar la originalidad narrativa de su voz.

Hubo de llegar precisamente Proust con un Contra Sainte-Beuve (apuntes póstumos ordenados al gusto de Bernard de Fallois hasta 1954, año de su publicación) para que estuviéramos en condiciones de reconstruir el arduo camino de la novela para ser incluida en el antiguo canon de las artes (los primeros novelistas admitidos en la Academia francesa, por serlo, fueron en 1862 Octave Feuillet y cuatro años antes, Jules Sandeau, de quien solo se recuerda que con su apellido su pareja, después reconocida como George Sand, compuso su célebre pseudónimo) y en el canon moderno, también. Esto último se debió a los sutiles análisis que Henry James emprendió de sus propias novelas para la edición de Nueva York de 1907 y a los rusos: al descubrir la voz dialógica de Dostoievski, el círculo de Bajtín otorgó acta de verdad filológica a ese narrador cuya ausencia en Pérez Galdós reclama Vargas Llosa.

Esclarecido el asunto de la no modernidad de Pérez Galdós, se le devuelve su honra como gran escritor, ya defendido antes por críticos tan exigentes como María Zambrano y Luis Cernuda, pasando entonces Vargas Llosa a otro punto de identificación. Si el peruano ha recorrido algunos escenarios solo en parte extraterritoriales (el de Roger Casement, quien estuvo en el Perú, y la independencia de Irlanda en El sueño del celta, por citar un ejemplo reciente), su obra bien puede ser aquella que captura y reproduce –irreconocible gracias al ingenio del novelista– el ruido del mundo y, a su vez –posibilidad entre muchas–, un avatar latinoamericano de los Episodios nacionales galdosianos (mi preferido es El equipaje del rey José), en su día tan imitados en ambas orillas del Atlántico. Observa Vargas Llosa a detalle varias cosas, en su lectura de los Episodios nacionales, a mi entender la parte medular de La mirada quieta (de Pérez Galdós): la obsesión antimasónica del novelista (que lo libraba de la censura de los católicos serviles); introduce la miseria entonces llamada eufemísticamente “la cuestión social”; su atingencia como narrador de hechos militares (solo superada por Tolstói) o el conocimiento que tenía de aquel primer “pueblo en armas” levantado inverosímilmente, en 1808, contra Napoleón, invasor de España.

Episodios nacionales sin nación los de Vargas Llosa, no solo por el Perú jodido tan recordado por Conversación en La Catedral, sino porque “la novela sin novelistas”, de la que se dolía Luis Alberto Sánchez, se convirtió en una polifonía llamada a cambiar la narrativa mundial. El reconocimiento internacional que no tuvo Pérez Galdós (ni Clarín, con La regenta, la novela española del XIX por la cual yo voto), lo obtuvieron, medio siglo después, Los pasos perdidos, Pedro Páramo, El señor Presidente, La hora de la estrella, Rayuela, La muerte de Artemio Cruz, Cien años de soledad, El obsceno pájaro de la noche, Tres tristes tigres, etc., junto a la obra de Vargas Llosa, el más joven de un par de generaciones de escritores que no se agotan ni antes ni después del boom. No me sorprende así –aunque me acabo de enterar– que la tesis universitaria de Vargas Llosa haya sido sobre Rubén Darío: ánimo de refundar reconociendo al fundador.

Los “episodios nacionales” de Vargas Llosa aluden, con la alegre imprudencia cronológica que le otorga su rigor, al tirano aborrecible; al artista adolescente y su reencuentro con el novelista en la madurez; a la educación entre militares; a la guerra interna; al amor impar; a la prostitución; al ocultamiento de la homosexualidad; al desvarío revolucionario; a lo indígena contra lo moderno, pero también mira a lo arcaico; las fantasías sexuales, en un universo el cual, desde luego, multiplica geométricamente al de Pérez Galdós. Los une, me repito, el sufrimiento, a veces expresado de manera sarcástica, otras solemne, del realista ante “la verdad de las mentiras” y su tentación de reinventar la realidad, desdoblados en moralistas. Todo gran novelista de alguna manera lo es. De Vargas Llosa se puede decir lo que Pérez Galdós dijo de lord Wellington en La batalla de los Arapiles: “la frente, resguardada de los ojos del sol por el sombrero, conservaba su blancura serena como la de una estatua griega, revelando un pensamiento sin agitación y sin fiebres, una imaginación encadenada y gran facultad de ponderación y cálculo”.

1

A Benito Pérez Galdós lo obsesionaba la justicia de los antiguos; a Mario Vargas Llosa, la libertad de los modernos. No me extraña que el segundo haya ido en la búsqueda del primero, cerrando, en su perfección, la esfera de la novela moderna en español. ~