¿Es la lógica el fundamento de la ética o su opuesto? ¿Puede la razón entrar en conflicto con los principios morales? ¿Hasta qué punto el avance de la ciencia exige un corrimiento —o sacrificio— de los límites éticos? Y, en última instancia, ¿es la ética una construcción histórica, condicionada por el espíritu de una época, o un legado permanente que atraviesa la experiencia humana?

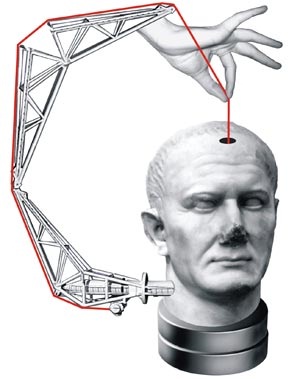

Estas preguntas, que parecen extraídas de un seminario de filosofía o bioética, tienen una vigencia urgente en el mundo contemporáneo. Desde el desarrollo de la inteligencia artificial y la manipulación genética, hasta los conflictos geopolíticos donde se invocan “razones de Estado”, la tensión entre lógica, ética y razón se presenta como una encrucijada ineludible de nuestro tiempo. La ciencia avanza, pero no siempre de la mano de la ética. La lógica se impone como sistema formal de verdad, pero no necesariamente como brújula moral. Y la razón —esa vieja aliada de la Ilustración— parece a veces operar al margen de toda consideración ética, o incluso en su contra.

Lógica y ética: ¿amistosas o irreconciliables?

La lógica, en sentido estricto, es una disciplina formal que se ocupa de la validez de los razonamientos. Su objetivo es determinar si una conclusión se sigue necesariamente de un conjunto de premisas. Es, por así decirlo, el esqueleto del pensamiento racional. La ética, en cambio, se ocupa del valor de las acciones humanas desde el punto de vista del bien y del mal. No le interesa tanto la forma del razonamiento como su contenido normativo: lo que debe hacerse.

En este sentido, lógica y ética no están necesariamente enfrentadas, pero operan en registros distintos. Un razonamiento puede ser perfectamente lógico y, sin embargo, conducir a una acción éticamente cuestionable. De hecho, la historia está llena de ejemplos: los sistemas totalitarios, los experimentos médicos sin consentimiento, las estrategias militares que justifican muertes civiles en nombre de “daños colaterales”. En todos esos casos, la lógica interna del sistema produce acciones eficaces o coherentes, pero que transgreden los límites éticos fundamentales.

Cuando la razón se contradice con la moral

El problema se vuelve más agudo cuando entran en juego racionalidades instrumentales, es decir, aquellas formas de razón que apuntan a la eficiencia, la utilidad o el resultado. Max Weber advirtió sobre esto al distinguir entre la racionalidad de fines (instrumental) y la racionalidad de valores (ética). Lo que es eficaz no siempre es justo. Lo que es lógico en un sistema cerrado puede ser monstruoso en el plano humano.

La pregunta se impone: ¿es posible que la razón, tal como se la entiende en el pensamiento moderno, entre en contradicción con la ética? La respuesta es sí, cuando la razón se divorcia de la conciencia moral y se transforma en puro cálculo. Hannah Arendt lo advirtió trágicamente en su célebre informe sobre el juicio a Adolf Eichmann, donde habló de la “banalidad del mal”: un hombre que obedecía órdenes, aplicaba procedimientos, seguía lógicas burocráticas… sin pensar en las consecuencias morales de sus actos.

¿Puede la ciencia avanzar sin ética?

En nombre del conocimiento, la humanidad ha cruzado muchas veces fronteras que parecían infranqueables. La historia de la ciencia está marcada tanto por avances asombrosos como por episodios oscuros. Desde los experimentos de Josef Mengele hasta los ensayos clínicos no consentidos en América Latina o África, la tentación de avanzar “a cualquier costo” ha sido una constante.

Sin embargo, el dilema no es nuevo. Ya en el siglo XVII, Francis Bacon —uno de los padres fundadores del método científico moderno— advertía que “el conocimiento es poder”. Pero no decía a qué fines debía estar orientado ese poder. Con el tiempo, la pregunta se hizo inevitable: ¿todo lo que puede hacerse debe hacerse? ¿O existe un límite ético a la experimentación, aunque sea prometedora?

Los comités de bioética, los códigos de Nuremberg y Helsinki, y las regulaciones actuales sobre tecnologías emergentes buscan responder a esa pregunta. Pero la tensión persiste: ¿la ciencia debe responder únicamente a su lógica interna de descubrimiento y validación, o debe someterse a un marco moral que le impida cruzar ciertas líneas?

Ética: ¿problema de época o herencia universal?

Una última cuestión atraviesa el debate: ¿es la ética una construcción histórica o un patrimonio permanente de la humanidad? La filosofía moral ha oscilado entre ambas posiciones. Para los relativistas culturales, la ética depende del contexto: lo que es correcto en una sociedad puede ser inaceptable en otra. Para los universalistas —como Kant— hay principios que trascienden las circunstancias, como la dignidad humana o el imperativo categórico.

En tiempos de crisis, guerras o avances tecnológicos vertiginosos, la ética parece a veces un lujo, un obstáculo o un rezago del pasado. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando su presencia se vuelve más urgente. La ética no garantiza el progreso, pero puede prevenir su deshumanización. No ofrece respuestas definitivas, pero evita que la lógica pura se transforme en tiranía y que la ciencia derive en barbarie.

Una brújula para el siglo XXI

En definitiva, ética, lógica y razón no son enemigas, pero deben mantenerse en equilibrio. La lógica garantiza la coherencia, la razón permite el conocimiento, y la ética le da sentido al camino. Desatender alguna de esas dimensiones no solo empobrece la comprensión del mundo, sino que puede abrir la puerta a sus peores pesadillas.

El desafío del siglo XXI no es avanzar más rápido, sino avanzar con conciencia. Y en ese trayecto, la ética no es un freno, sino una brújula indispensable.

OGI