¿Qué sentido tiene hoy leer El ser y la nada, la obra más extensa y ambiciosa de Jean-Paul Sartre? ¿Por qué volver sobre sus preguntas existencialistas, formuladas en un mundo marcado por la guerra, la precariedad y el nihilismo? ¿No ha sido ya superado su pensamiento por las corrientes estructuralistas y posmodernas, que decretaron la muerte del sujeto y desmantelaron la filosofía de la conciencia?

Estas dudas no son nuevas. De hecho, el propio Sartre fue uno de los primeros en cuestionar su legado. A pesar de haber sido el pensador más célebre de su tiempo —un “maestro”, como lo llamó Deleuze—, terminó desacreditando buena parte de su obra con una autocrítica feroz. En Las palabras, se definió como un “traidor” de sí mismo, alguien que renunció a su propio pensamiento para alinearlo, aunque nunca del todo, con las exigencias de la militancia política.

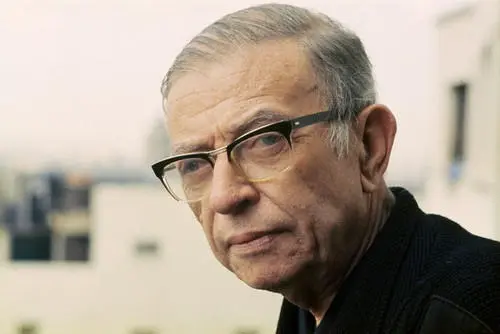

Y sin embargo, Sartre fue un fenómeno inédito: no solo llevó la filosofía a la calle, sino que la convirtió en un acto público, en un gesto comprometido. Frente al intelectual ensimismado, inaccesible, encerrado en su torre de marfil, Sartre eligió un estilo llano, vibrante, que podía expresarse en novelas, obras de teatro o panfletos. Fue un filósofo que escribió para todos, no solo para los filósofos.

Su presencia no se limitó al pensamiento abstracto: estuvo en las barricadas, marchó junto a los estudiantes en el Mayo del 68 y repartió él mismo ejemplares de La causa del pueblo. Su funeral en París convocó a 50.000 personas, prueba del alcance profundo de su influencia en la vida pública y cultural de la época.

¿Por qué, entonces, fue desplazado? La respuesta es también política. Como señaló Bolívar Echeverría en su ensayo “Sartre y el marxismo”, los ideales de transformación social defendidos por Sartre resonaban en un ágora que ya estaba siendo desmontada. El escenario de la política había perdido su centralidad, reemplazado por nuevas formas de consenso fabricadas en el corazón del capitalismo global.

A medida que se desvanecía la figura del obrero industrial —eje del marxismo clásico—, emergía un sujeto difuso, moldeado por el consumo, la publicidad y las redes. La utopía revolucionaria cedía ante la lógica del mercado. Y con ella, también, la esperanza existencialista de una libertad comprometida.

Pese a todo, hay algo en Sartre que resiste el olvido. Quizás no tanto en sus tesis metafísicas, sino en su actitud. En su forma de entender que pensar es también actuar. Que escribir implica tomar partido. Que la libertad, aun en sus límites, sigue siendo una tarea por hacer. Y que no hay filosofía viva sin riesgo, sin contradicción, sin el coraje de traicionarse a uno mismo en nombre de una verdad más profunda.