Por Osvaldo Gonzalez Iglesias

En el siglo XX, mientras las ruinas del totalitarismo humeaban y el desencanto con los grandes relatos se propagaba como una niebla intelectual, emergió una nueva sensibilidad: la posmodernidad. Presentada como una crítica necesaria a los dogmatismos del progreso, la razón instrumental y las certezas absolutas de la modernidad, la posmodernidad prometió liberar al individuo de las estructuras opresivas de la tradición, la ciencia, la política y el lenguaje. Hoy, con las democracias tambaleantes, la verdad difuminada entre eslóganes y algoritmos, y una cultura del presente perpetuo que impide proyectar el futuro, cabe preguntarse si aquella promesa no derivó en un callejón sin salida. ¿Fracasó la posmodernidad? ¿Y es acaso tiempo de recuperar la modernidad, no como dogma, sino como proyecto inacabado?

De la crítica a la confusión

Jean-François Lyotard, uno de los padres fundadores del pensamiento posmoderno, sentenció en 1979 la “incredulidad hacia los metarrelatos”. Con ello no solo criticaba los discursos totalizantes del marxismo o del liberalismo ilustrado, sino que colocaba en duda la idea misma de una narrativa universal que otorgue sentido a la historia. La sospecha se volvió el nuevo método, y los fundamentos, un asunto de gusto personal. Derrida desconstruyó, Foucault genealogizó, Baudrillard simuló, y en el proceso, las nociones de verdad, identidad, progreso y sujeto se deshicieron entre juegos de lenguaje, signos flotantes y discursos de poder.

Si en su fase inicial la posmodernidad fue una herramienta crítica válida para desnudar los excesos de la razón moderna, con el tiempo su deriva relativista produjo efectos devastadores: la imposibilidad de construir consensos sociales duraderos, la pérdida de horizonte colectivo, el culto a la fragmentación y al cinismo, y una política reducida a gestos estéticos. La posmodernidad no ofreció alternativas, solo desmantelamiento.

El agotamiento del presente

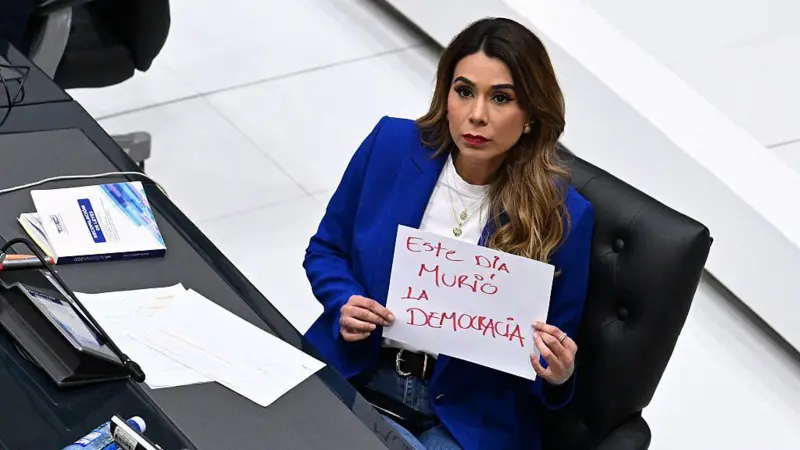

Hoy, ese paradigma muestra señales inequívocas de agotamiento. Vivimos en sociedades cada vez más incapaces de articular un sentido común. La noción de verdad ha sido reemplazada por la de “narrativas”; los hechos, por percepciones; y la historia, por una sucesión caótica de eventos sin propósito. La política se estetiza; la cultura se convierte en mercancía efímera; el yo, en una marca personal construida en redes sociales.

Paradójicamente, en nombre de la “diversidad de verdades” hemos llegado a la proliferación de mentiras. En nombre de la deconstrucción del poder, hemos naturalizado nuevas formas de control algorítmico. En nombre de la emancipación del sujeto, lo hemos desdibujado al punto de no saber ya qué significa ser humano.

La modernidad como proyecto inconcluso

Frente a este panorama, es necesario revisar la modernidad no como un sistema cerrado, sino como un proyecto histórico inacabado que debe ser rescatado y reformulado. La modernidad, entendida en su esencia, no es simplemente una apología del progreso técnico o del capitalismo triunfante, sino una apuesta por la autonomía, la razón crítica, el universalismo ético y la construcción de un mundo común regido por normas deliberadas colectivamente.

Esa modernidad originaria, ilustrada pero no dogmática, confiaba en la capacidad humana de comprender el mundo y transformarlo. Su promesa no era la utopía totalitaria, sino la ciudadanía ilustrada. Recuperar esa esencia implica volver a creer en la posibilidad de una razón pública compartida, de una política de la argumentación, de una ética del deber más allá del capricho individual.

¿Qué significa volver a la modernidad?

No se trata de negar las críticas que la posmodernidad ha hecho visibles. Muchas de ellas —la denuncia del colonialismo, la visibilización de las voces silenciadas, la problematización de los discursos hegemónicos— han sido contribuciones fundamentales. Pero el error ha sido absoluto: destruir sin proponer, dudar sin buscar, ironizar sin construir.

Volver a la modernidad significa recuperar el valor de la verdad como aspiración, aunque sea parcial. Significa restituir la figura del sujeto como agente de sentido, no como mero efecto del lenguaje. Significa volver a la política como acción colectiva transformadora, no como performance vacía. Significa, en definitiva, volver a pensar el futuro, algo que la posmodernidad declaró obsoleto.

Conclusión: más allá del posmodernismo

El siglo XXI nos exige salir de la parálisis posmoderna. La crisis ambiental, las guerras, la inteligencia artificial, la desigualdad estructural, el vaciamiento del sentido de comunidad: todos estos desafíos requieren un pensamiento que, sin caer en absolutismos, se atreva a trazar horizontes. Se necesita una nueva modernidad: crítica, plural, democrática, pero también firme en su convicción de que el mundo puede ser entendido y transformado.

La posmodernidad fracasó no porque haya dudado, sino porque olvidó que dudar es solo el primer paso para conocer, no el último para renunciar. Y si algo nos enseñó la modernidad, es que la dignidad humana se juega en esa voluntad de comprender, decidir y construir juntos un destino común.