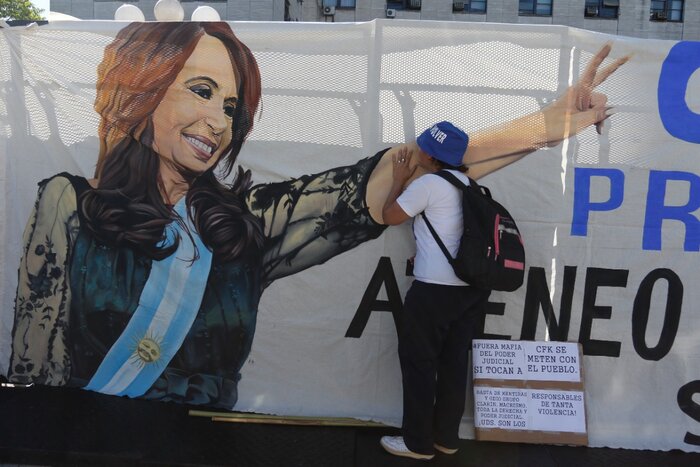

En cada proceso electoral argentino se repite la misma escena: candidatos que recorren barrios, se sientan a la mesa de los vecinos, prometen cambios profundos y se declaran portavoces de las demandas ciudadanas. La liturgia democrática se viste de cercanía y escucha, como si la representación fuera, ante todo, un acto de empatía. Sin embargo, la experiencia histórica y la desconfianza social coinciden en señalar que, una vez obtenidos los votos, gran parte de esos compromisos se diluyen en un simulacro que legitima la llegada al poder, pero que poco tiene que ver con su ejercicio.

El ciudadano se encuentra así con una paradoja: quienes se presentaron como voceros del pueblo terminan absorbidos por la lógica interna de los partidos, por los acuerdos de poder y por sus propios intereses individuales. La promesa electoral se convierte en retórica vacía, y la acción política se desplaza del ámbito de lo público hacia el de lo privado y corporativo.

El vacío entre promesa y acción

Las bancas parlamentarias, que deberían ser espacios de debate, control y producción legislativa, se transforman a menudo en tribunas de silencio. El simulacro de compromiso inicial se desvanece y da lugar a la inercia: proyectos archivados, sesiones vacías y un distanciamiento creciente respecto de las urgencias ciudadanas.

La agenda real de gran parte de la dirigencia política parece girar en torno a tres ejes: el sostenimiento de privilegios personales, la obediencia a la estructura partidaria y la negociación con sectores de poder que garantizan su permanencia. Entre ellos, los ciudadanos quedan relegados a un rol secundario, como espectadores resignados de un teatro que se repite elección tras elección.

El aumento de las dietas: el símbolo de la impunidad

Uno de los gestos más visibles de este desfasaje es el incremento recurrente de las dietas legislativas. Mientras el país atraviesa crisis cíclicas, con inflación persistente y caída del poder adquisitivo, los legisladores se conceden aumentos de sueldo con rapidez y discreción. El procedimiento suele estar rodeado de opacidad: se vota entre pares, se comunica con tibieza y se justifica con argumentos que apelan a la “dignidad de la función” o a la necesidad de “evitar la corrupción”.

Para la sociedad, sin embargo, el mensaje es claro: mientras la mayoría ajusta su vida cotidiana para sobrevivir, la clase política se autoexime de ese sacrificio. Esta práctica se repite desde hace décadas y se ha convertido en un símbolo de impunidad. En lugar de marcar un ejemplo de austeridad y compromiso, los representantes consolidan el divorcio con los representados.

La inercia entre elecciones

La consecuencia más preocupante es la parálisis institucional entre una elección y otra. Una vez alcanzados los cargos, muchos legisladores y dirigentes se limitan a cumplir un libreto mínimo: acompañar disciplinadamente a su bloque, emitir declaraciones públicas en momentos de crisis y esperar el siguiente turno electoral. El trabajo legislativo profundo, el contacto permanente con la ciudadanía y la rendición de cuentas quedan relegados.

Este mecanismo se sostiene porque el sistema político argentino ha naturalizado la desconexión. La alternancia de partidos en el poder no ha modificado la práctica: los compromisos asumidos en campaña tienen, en la mayoría de los casos, fecha de vencimiento al momento mismo de ingresar a una banca.

Una clase política que se perpetúa

Lo que caracteriza a buena parte de la dirigencia actual es su capacidad de perpetuarse. Más allá de los cambios de contexto, de las crisis y de los reclamos, existe una continuidad que trasciende las décadas: la supervivencia de la misma lógica corporativa. No todos los políticos caen en este esquema, pero la percepción ciudadana –y la evidencia de las prácticas más visibles– apuntan a que son mayoría los que encajan en esta descripción.

En este sentido, la política argentina parece funcionar como un club cerrado en el que las reglas de reproducción del poder son más importantes que los objetivos de transformación social. Los partidos, más que instrumentos de representación, se vuelven estructuras de contención de carreras individuales.

El costo democrático

El efecto de este simulacro tiene consecuencias profundas en la democracia. La desconfianza ciudadana se traduce en apatía electoral, en la proliferación de discursos antipolíticos y en la creciente dificultad para que surjan liderazgos nuevos que rompan con la lógica tradicional. El círculo se retroalimenta: a mayor desencanto, menor participación; a menor participación, mayor poder para las estructuras enquistadas.

El resultado es una democracia formal que cumple con sus rituales –elecciones periódicas, alternancia, retórica de derechos–, pero que en lo sustancial se aleja del ideal de representación. El sistema parece garantizar más la supervivencia de la clase política que la resolución de los problemas ciudadanos.

El desafío pendiente

El gran desafío, entonces, es romper con este simulacro. Requiere una dirigencia capaz de resignificar el sentido del compromiso electoral y de sostenerlo en el tiempo. Implica establecer mecanismos de control ciudadano más efectivos, transparentar los privilegios, y priorizar la rendición de cuentas sobre la disciplina partidaria.

En última instancia, se trata de recuperar el valor de la palabra empeñada en campaña, no como un gesto de marketing, sino como un contrato moral con la sociedad. Mientras esa brecha persista, la política argentina seguirá siendo percibida como un escenario de privilegios, simulaciones y traiciones, más cerca de un teatro de sombras que de un espacio de representación democrática genuina.