Donald Trump ha inaugurado su segundo mandato con una agenda internacional que parece sacada de un manual del siglo XIX: bajo la retórica del “destino manifiesto”, propone expandir el territorio, la soberanía y la seguridad de Estados Unidos. En su radar aparecen el canal de Panamá, una eventual anexión de Canadá como el “Estado número 51” y, sobre todo, Groenlandia, la isla más grande del mundo y uno de los puntos más sensibles del tablero geoestratégico ártico.

Trump no solo insinuó la posibilidad de comprar Groenlandia, sino que dejó abierta la puerta a métodos de presión económica e incluso militar para asegurar el control sobre ese territorio. La propuesta no solo sacudió al gobierno danés, que inició una ofensiva diplomática para sumar apoyos en la Unión Europea y la OTAN, sino que volvió a poner los ojos del mundo sobre una isla habitualmente olvidada, pero de valor estratégico incalculable.

Una isla grande, fría y vital

Con más de dos millones de kilómetros cuadrados, Groenlandia pertenece al Reino de Dinamarca, aunque goza de autonomía desde 1953. La mayoría de su escasa población se concentra en el sureste, dado que el resto del territorio está permanentemente cubierto por hielo. Fue colonizada por noruegos en el siglo X, y reocupada por Dinamarca en el siglo XVII. Durante la Guerra Fría, su posición la convirtió en un enclave clave para la seguridad del hemisferio occidental.

En 1940, la invasión nazi de Dinamarca despertó el temor de que Hitler intentara tomar Groenlandia. Mientras el Reino Unido ocupaba Islandia y las islas Feroe, el embajador danés en Washington, Henrik Kauffman, firmó por su cuenta un acuerdo con Estados Unidos para permitirle establecer bases militares en la isla. Así, en 1941, sin el consentimiento del gobierno danés, Washington ocupó Groenlandia, construyó 14 bases y garantizó el abastecimiento a la población. Por primera vez, la isla actuaba con cierta autonomía.

El interés de Estados Unidos: una historia repetida

En 1946, Estados Unidos ofreció 100 millones de dólares para comprar Groenlandia. Dinamarca se negó. A cambio, un tratado bilateral firmado en 1951 permitió a los estadounidenses mantener su presencia militar, especialmente en la base de Pittufik (entonces Thule), donde aún hoy siguen operando.

Sin embargo, la base se convirtió en fuente de tensiones. En 1968, un bombardero estadounidense con cuatro bombas termonucleares se estrelló cerca del lugar. Uno de los artefactos nunca fue hallado. El incidente violaba abiertamente la legislación danesa que prohíbe armas nucleares en su territorio en tiempos de paz, lo que fue confirmado por una comisión parlamentaria en 1995: Dinamarca había consentido en secreto la presencia de armamento atómico estadounidense.

Trump y el regreso del apetito expansionista

A pesar de la autonomía formal y de los anhelos independentistas —alrededor del 67% de los groenlandeses aspiran a separarse de Dinamarca—, el rechazo a ser parte de Estados Unidos es abrumador: un 85% de la población se opone, contradiciendo las justificaciones de Trump. No obstante, la región se enfrenta a profundos problemas estructurales: pobreza, desempleo, alcoholismo y una elevada tasa de suicidios, sobre todo entre los jóvenes.

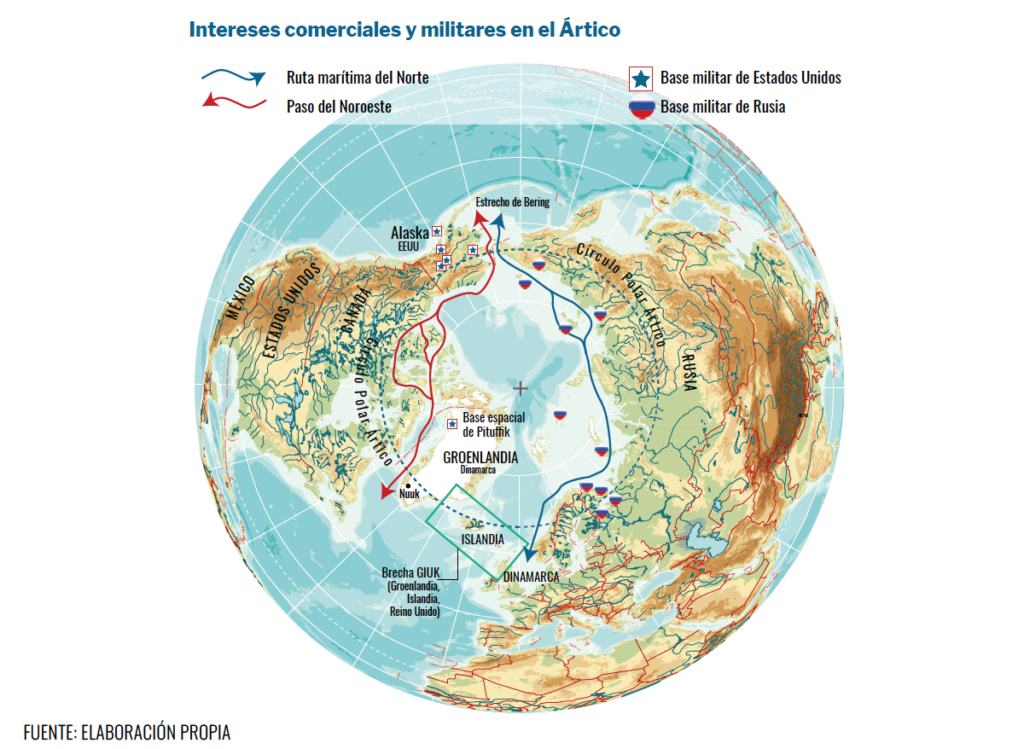

El creciente interés geopolítico en el Ártico —por sus recursos naturales, sus rutas marítimas emergentes y su valor militar— convierte a Groenlandia en un objetivo codiciado también por China y Rusia. En ese contexto, Trump parece decidido a reforzar la presencia estadounidense, reeditando una ambición que ni la historia ni los groenlandeses han olvidado.

La pregunta ya no es si Estados Unidos quiere Groenlandia, sino hasta dónde está dispuesto a llegar para obtenerla.