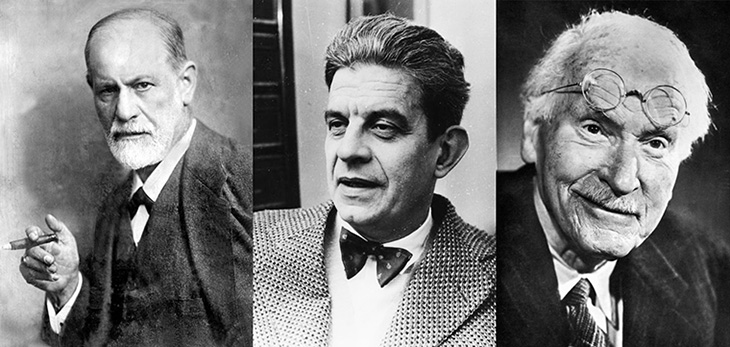

Cuando Sigmund Freud formuló las primeras teorías del psicoanálisis a fines del siglo XIX, no sólo abrió una nueva forma de pensar la mente humana: fundó un campo de batalla intelectual. Desde entonces, el inconsciente se convirtió en territorio disputado. Carl Gustav Jung y Jacques Lacan, discípulos devenidos herejes, trazaron desvíos profundos en la doctrina freudiana. Hoy, más de un siglo después, la pregunta no es sólo qué es el psicoanálisis, sino también: ¿de qué psicoanálisis hablamos?

Freud: el padre y la represión

Sigmund Freud (1856-1939), neurólogo vienés, es el fundador indiscutido del psicoanálisis. Su tesis central es que la vida psíquica está dominada por conflictos inconscientes, especialmente los relacionados con la sexualidad reprimida. Para Freud, el sujeto humano está estructurado por la tensión entre el ello (instintos), el yo (realidad) y el superyó (normas morales internalizadas). La neurosis surge cuando los deseos del ello chocan con las exigencias del superyó y la realidad, generando represión.

La herramienta terapéutica es la palabra: a través de la asociación libre, el paciente desentraña sus propios síntomas. El psicoanálisis freudiano es también una arqueología del alma: se escarba el pasado —infancia, traumas, escenas primitivas— para comprender el presente. El complejo de Edipo se vuelve la piedra angular del desarrollo psíquico.

Freud fue un pensador moderno en el sentido más fuerte: quiso poner orden en el caos de la mente, con un método riguroso y una teoría general del aparato psíquico.

Jung: el místico del inconsciente colectivo

Carl Gustav Jung (1875-1961), psiquiatra suizo, fue durante años el heredero natural del freudismo. Pero su ruptura con Freud, dramática y definitiva, reveló diferencias irreconciliables. Donde Freud veía pulsiones sexuales reprimidas, Jung veía símbolos arquetípicos. Donde Freud escarbaba en la biografía individual, Jung rastreaba imágenes universales.

Jung propuso la existencia del inconsciente colectivo, una suerte de memoria ancestral compartida por toda la humanidad, poblada de arquetipos: figuras como el héroe, la sombra, el sabio, la madre. Estos arquetipos se expresan en los sueños, mitos, religiones y obras de arte.

La psicología analítica jungiana pone el acento en el proceso de individuación: la integración de los distintos aspectos del yo para alcanzar una personalidad plena. El síntoma no es sólo una señal de conflicto, sino también una oportunidad de transformación. En ese sentido, Jung acerca el psicoanálisis a lo espiritual, lo simbólico y lo trascendente.

Jung, en definitiva, transforma el inconsciente de un campo de batalla sexual en un universo de significados arquetípicos. Para sus críticos, se aleja de la ciencia. Para sus seguidores, se acerca al alma.

Lacan: el retorno a Freud… y su reinvención

Jacques Lacan (1901-1981), psiquiatra y filósofo francés, es tal vez el más complejo y controvertido de los tres. Su consigna fue “retornar a Freud”, pero lo hizo desde un lenguaje nuevo, profundamente influido por la lingüística estructural y el pensamiento francés del siglo XX. Para Lacan, el inconsciente está estructurado como un lenguaje.

El sujeto no se constituye como una identidad cerrada, sino como una falta, una división. Lacan introduce una nueva topología del aparato psíquico, articulada en tres registros: lo Imaginario (la imagen de unidad del yo), lo Simbólico (el orden del lenguaje y la ley) y lo Real (lo que no puede ser simbolizado). El Edipo, para Lacan, es una inscripción en el lenguaje, una entrada al orden simbólico a través de la Ley del Padre.

A diferencia de Freud, que se basaba en el relato biográfico, y de Jung, que buscaba integración, Lacan busca la posición del sujeto en el discurso. El síntoma es un enigma para ser descifrado, pero también un goce que estructura al sujeto. La cura no lleva a una armonía, sino a una nueva relación con el deseo y con el goce.

Lacan desarma la idea de un yo coherente y enfatiza la falla estructural en el centro del sujeto. Su estilo, críptico y barroco, ha sido tanto celebrado como criticado. En Francia y en América Latina, su influencia ha sido determinante.

¿Tres escuelas o tres visiones del hombre?

Más que simples diferencias teóricas, lo que está en juego entre Freud, Jung y Lacan son tres visiones del sujeto y del mundo. Freud piensa al ser humano como un campo de tensiones pulsionales, determinado por la sexualidad y la historia personal. Jung lo ve como un peregrino arquetípico, en busca de sentido y trascendencia. Lacan, en cambio, lo concibe como un hablante atravesado por el lenguaje y el deseo.

También hay diferencias clínicas: el freudiano escucha el síntoma como metáfora del pasado; el jungiano lo lee como símbolo del alma; el lacaniano como un acertijo del lenguaje. El tratamiento, en cada caso, sigue rutas distintas.

En un tiempo donde proliferan terapias breves, medicamentos milagrosos y coaching de autoayuda, el psicoanálisis —en sus múltiples formas— sigue insistiendo en que el sufrimiento tiene sentido. Y que para escucharlo, hay que tener oídos entrenados.

Epílogo: un legado en disputa

Hoy, Freud sigue siendo el punto de partida inevitable. Jung, el más alejado de la ortodoxia, ha influido en el arte, la literatura y el pensamiento espiritual. Lacan, el más filosófico, domina aún buena parte del psicoanálisis en países como Francia y Argentina.

Cada uno construyó un mapa distinto del inconsciente. Ninguno lo agotó. Y quizá, ahí radique su vigencia: en que el inconsciente, como el deseo, siempre se escapa.