En tiempos de profunda incertidumbre institucional, económica y cultural, la ética política —ese concepto tan mencionado como manipulado— se ha vuelto un eje ineludible para evaluar el estado real de la democracia. La condición moral de la dirigencia política en Argentina, cada vez más divorciada de las expectativas ciudadanas, se presenta hoy como uno de los principales obstáculos para la reconstrucción de un contrato social que contenga a la sociedad en su diversidad y conflictividad.

Mientras tanto, en buena parte de Europa, los sistemas políticos, con sus matices y crisis, aún conservan ciertos márgenes de autocrítica institucional, estándares éticos verificables y mecanismos de sanción real frente a la corrupción o el abuso de poder. Este contraste no responde sólo a diferencias culturales o históricas, sino a decisiones concretas de clase dirigente y ciudadanía.

Ética política: ¿una retórica sin contenido en Argentina?

En Argentina, hablar de “ética en la política” suena, para una parte significativa de la ciudadanía, como una contradicción en términos. Lo que en su origen remite a la idea de servicio público, responsabilidad institucional y defensa del bien común, se ha transformado —a fuerza de escándalos, impunidad y cinismo discursivo— en una fórmula vacía.

Las declaraciones juradas falseadas, el uso discrecional de los fondos públicos, las designaciones de familiares y amigos en cargos clave, la fuga de capitales en paralelo a discursos nacionalistas, los pactos de impunidad judicial, los giros ideológicos motivados por conveniencia electoral y el desprecio cotidiano por las normas son apenas algunos ejemplos de una lógica que ha naturalizado la inmoralidad como estrategia de poder.

En este marco, el problema no es sólo individual —no se trata de “políticos malos”—, sino estructural. La política se ha convertido en una zona de privilegio desconectada del sufrimiento social, y los partidos, salvo excepciones, funcionan como estructuras cerradas donde se reproducen castas internas que bloquean la renovación y blindan a sus dirigentes.

Los síntomas visibles del deterioro

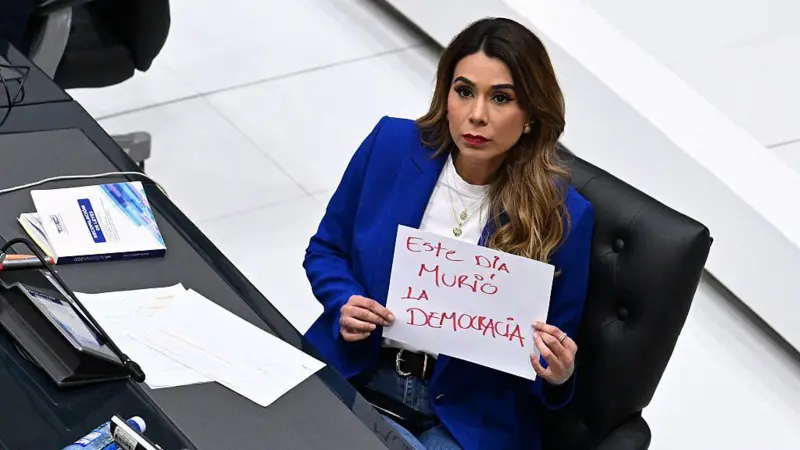

Lo que hoy se discute en el Congreso Nacional —la venta de empresas estratégicas, el recorte de derechos sociales, la manipulación del Poder Judicial o los pactos fiscales con provincias— se realiza, en muchos casos, sin una ética deliberativa real. El oportunismo, la obediencia a liderazgos personalistas, los intereses de lobby y la necesidad de supervivencia política reemplazan a cualquier forma de responsabilidad republicana. No hay diálogo público verdadero, ni respeto por las formas ni apego al principio de legalidad como garante de justicia.

La alternancia democrática se ha vuelto insuficiente como correctivo ético: los gobiernos cambian, pero las prácticas —la opacidad, el clientelismo, la impunidad— se mantienen. Las causas por corrupción prescriben. Las sanciones internas en los partidos son inexistentes. La meritocracia real es anulada por el padrinazgo. La confianza en la política, según relevamientos recientes, ronda su piso histórico: menos del 10% de la población cree que los políticos actúan pensando en el bien común.

El espejo europeo: diferencias que interpelan

En Europa, si bien la política no está exenta de escándalos y casos de corrupción, persisten estándares éticos que resultan hoy casi utópicos desde la perspectiva argentina. En países como Alemania, Suecia, Finlandia, Dinamarca o los Países Bajos, los ministros renuncian por errores formales —no por delitos—, y el principio de responsabilidad política se aplica incluso sin condena judicial.

La transparencia en la gestión pública está institucionalizada: los presupuestos son abiertos, los concursos públicos son reales, y los controles cruzados entre poderes funcionan. La formación ética de los funcionarios es una política de Estado, y la cultura ciudadana no tolera el privilegio como estilo de liderazgo.

Incluso en sistemas más complejos como el francés o el italiano, donde la puja ideológica es intensa, existen marcos de control, debate público informado y presión mediática que dificultan la naturalización del abuso. La palabra “renuncia” no es un tabú, sino un acto de dignidad política cuando la legitimidad se ve comprometida.

La paradoja argentina: república formal, cultura autoritaria

En Argentina, sin embargo, la república suele funcionar en los papeles, pero no en la praxis. Se celebran elecciones libres, pero los aparatos que determinan candidaturas son herméticos. Se jura lealtad a la Constitución, pero se gobierna por decretos. Se habla de transparencia, pero las contrataciones estatales se hacen a medida de los socios del poder.

Los cargos públicos no son vistos como responsabilidades sino como retribuciones, y el acceso al Estado como botín. Los mismos dirigentes que prometen austeridad, viajan en jets privados; quienes denuncian al adversario, acumulan causas sin resolver. La ética se invoca para atacar, pero jamás se aplica como principio propio.

¿Qué ética necesita la política argentina?

La pregunta, entonces, no es solo cómo mejorar las leyes o diseñar mejores sistemas de control. Es más profunda: ¿qué modelo de liderazgo, qué idea de lo público, qué sentido de responsabilidad queremos recuperar? La ética política no es un manual de buenas costumbres sino un pacto de confianza entre representantes y representados.

Volver a esa ética implica rechazar la lógica del atajo, de la conveniencia, del todo vale. Exige que los partidos abandonen el cinismo y asuman mecanismos reales de selección, control y rendición de cuentas. Que los liderazgos no sólo se midan por su capacidad de imponer agenda, sino por su coherencia, su honestidad intelectual y su ejemplo. Que la ciudadanía, por su parte, no vote a sabiendas del delito, no aplauda la viveza y no delegue en otros la tarea de reconstruir lo común.

Una tarea de largo aliento

La regeneración ética de la política no se logrará con una ley ni con una elección. Es una tarea cultural, educativa, institucional. Pero sin ella, la democracia se vacía, el Estado se degrada y la comunidad se fractura. En un mundo donde los extremismos avanzan, donde las redes simplifican y donde la desinformación se impone, el valor de la integridad política no es accesorio: es condición de posibilidad para imaginar un país más justo, más serio, más vivible.

Europa no es un ideal, pero su ejemplo demuestra que es posible una política distinta. La Argentina, con su historia rica en pensamiento crítico, movimientos cívicos y lucha democrática, podría perfectamente aspirar a esa transformación. El problema no es cultural ni identitario. Es político. Y, sobre todo, moral.