Durante siglos, la cultura ha sido presentada como el bálsamo capaz de suavizar la rudeza humana. Desde las academias de la antigua Grecia hasta las universidades modernas, se ha repetido la idea de que el conocimiento, la educación y la sensibilidad artística forman individuos más comprensivos, razonables y conciliadores. Sin embargo, la historia ofrece un contrapeso incómodo: algunos de los mayores conflictos, atrocidades y guerras han sido planificados, justificados o ejecutados por personas con un alto nivel cultural.

El ideal ilustrado y sus sombras

La Ilustración europea del siglo XVIII promovió un credo optimista: la razón y la educación liberarían a la humanidad de la superstición, la ignorancia y la tiranía. La figura del “hombre ilustrado” encarnaba la promesa de un mundo más justo. Y sin embargo, apenas un siglo después, las mismas naciones que se habían convertido en faros de ciencia y arte lideraban campañas coloniales devastadoras y aplicaban teorías raciales pseudocientíficas para justificar la opresión.

El filósofo Theodor Adorno, testigo del nazismo, advirtió que no bastaba con educar en la cultura “alta”; incluso un hombre capaz de disfrutar de Beethoven podía, al mismo tiempo, participar en un genocidio. La cultura, por sí sola, no garantiza bondad moral.

El peso de la ideología

Si la cultura es el conjunto de conocimientos, creencias y expresiones que construyen nuestra identidad colectiva, la ideología es la lente que define cómo se interpretan y aplican esos elementos. Una ideología puede transformar la cultura en herramienta de liberación o en instrumento de dominación.

A lo largo del siglo XX, líderes políticos y militares con amplia formación académica —desde ingenieros y economistas hasta literatos y filósofos— usaron su bagaje intelectual para elaborar estrategias de control, propaganda y guerra. Las ideologías, cuando se absolutizan, convierten la inteligencia y el conocimiento en armas.

El mito del hombre culto como garante de paz

En la vida cotidiana, el contacto con la cultura puede ampliar horizontes y promover la empatía: leer novelas que narran vidas ajenas, asistir a conciertos, recorrer museos o debatir ideas en un café. Pero esta potencialidad solo se realiza si la cultura se acompaña de autocrítica y de una disposición ética hacia el otro. De lo contrario, puede convertirse en una forma de elitismo, un mecanismo para reforzar la distancia entre quienes “saben” y quienes no.

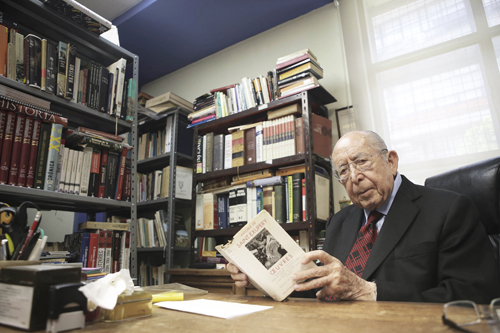

El escritor Albert Camus, que vivió la tragedia de la guerra y la ocupación nazi, sostenía que la cultura debía ser una rebelión contra la injusticia, no una coartada para aceptarla. El conocimiento, cuando se encierra en sí mismo, corre el riesgo de justificar su propio privilegio.

El hombre culto en el siglo XXI

Hoy, la cultura se expande a una velocidad inédita gracias a la tecnología, pero también se fragmenta y polariza. Las redes sociales han democratizado el acceso a la información, aunque no siempre a su comprensión profunda. En este contexto, la figura del “hombre culto” ya no se limita al erudito universitario, sino que se diversifica en múltiples perfiles: desde el divulgador científico hasta el creador de contenido digital.

Sin embargo, la pregunta persiste: ¿más cultura significa más comprensión mutua? Las tensiones geopolíticas actuales —alimentadas por discursos nacionalistas, religiosos o económicos— muestran que el acceso al conocimiento no impide la hostilidad. En ocasiones, la sofisticación cultural convive con la radicalización ideológica.

Conclusión: cultura y ética, un binomio inseparable

No es la cultura por sí sola la que garantiza un mundo más pacífico, sino el modo en que se articula con valores éticos universales: respeto, empatía, justicia. El hombre culto puede ser el arquitecto de la paz o el estratega de la guerra; la diferencia radica en si su conocimiento está al servicio del bien común o de intereses excluyentes.

En última instancia, el futuro no dependerá únicamente de la cantidad de cultura que acumulemos, sino de la capacidad de integrarla en una visión humana que reconozca la dignidad del otro. Sin esa unión, la historia seguirá repitiendo la misma ironía: que incluso las mentes más brillantes pueden ser responsables de los mayores desastres.