En un mundo hiperconectado, donde la información fluye sin pausa pero el pensamiento se diluye, educar en pensamiento crítico ya no es solo una virtud pedagógica, sino una necesidad civilizatoria. Así lo sostiene con insistencia el filósofo cordobés José Carlos Ruiz, quien advierte que el mayor riesgo de las nuevas generaciones no es la ignorancia, sino la saturación sin discernimiento. “La base del pensamiento crítico que les enseñemos a nuestros hijos es que reconozcan la grandeza de los que tienen a su alrededor”, afirma, en una frase que conecta con una pedagogía profundamente humanista.

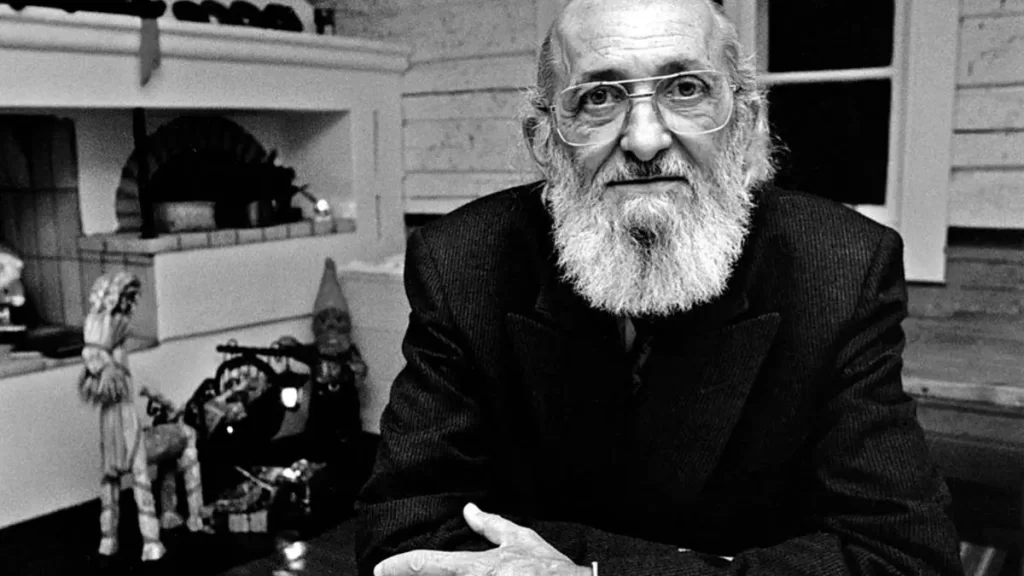

Detrás de esta idea se enraíza una tradición intelectual que no solo sigue vigente, sino que se reactualiza con potencia en el presente. Uno de sus principales referentes es el brasileño Paulo Freire, pedagogo, filósofo y activista cultural, cuya obra ha trascendido el marco educativo para convertirse en un faro ético y político de alcance global. Lejos de ser una figura olvidada en los manuales de didáctica, Freire reaparece cada vez que la educación necesita ser repensada como acto emancipador.

Una pedagogía de la conciencia

Nacido en 1921 en Recife, Freire vivió la pobreza en carne propia durante la Gran Depresión. Su experiencia formó la base de su pensamiento: entender la educación no como un mecanismo de ascenso social individual, sino como un camino colectivo de liberación. Su libro más emblemático, Pedagogía del oprimido (1970), propone una revolución del aula y del vínculo pedagógico. Para Freire, enseñar no es “llenar” cabezas vacías, sino invitar a pensar, a problematizar, a transformar la realidad.

Su método de alfabetización de adultos —implementado en los años 60 con trabajadores rurales brasileños— logró enseñar a leer y escribir a más de 300 personas en solo 45 días. Pero más que un éxito técnico, fue una revolución simbólica: “leer el mundo antes que leer la palabra” se convirtió en un emblema de su pedagogía. Porque leer —en su sentido más profundo— era para Freire interpretar, comprender y actuar sobre la realidad.

Contra la educación bancaria: una ética del diálogo

Uno de sus conceptos centrales fue el de “educación bancaria”: una enseñanza autoritaria, jerárquica, en la que el alumno es un receptor pasivo de contenidos que el docente “deposita”. Esta forma de enseñanza, aún dominante en muchos sistemas educativos, reproduce relaciones de poder que perpetúan la desigualdad y el pensamiento acrítico.

Frente a ello, Freire propuso una educación dialógica, basada en el intercambio horizontal, en la pregunta como forma de pensamiento y en el conflicto como motor del aprendizaje. “Nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo”, escribió. Su pedagogía fue también una ontología del otro: el otro no es enemigo, ni subordinado, sino interlocutor.

La vigencia de un mensaje en tiempos oscuros

En los últimos años, la figura de Freire ha cobrado renovada fuerza, no solo en los ámbitos académicos sino también en el discurso público. Un video suyo, viralizado en redes sociales, lo muestra diciendo con voz serena pero firme: “Lo que yo quiero es un mundo en el que sea más fácil amarnos unos a otros”. En un contexto marcado por la polarización, el odio en redes, la fragmentación social y la soledad emocional, esas palabras suenan más como una profecía que como una consigna pedagógica.

Y añade, con una claridad que desarma: “Nuestra gran tarea es hacer el cielo aquí”. La frase no tiene connotaciones religiosas: es una apuesta ética, una aspiración humana frente al deterioro de los vínculos y la banalidad del discurso público.

Una vida de coherencia y lucha

Freire no solo pensó la educación, la vivió como práctica política. Fue encarcelado tras el golpe militar en Brasil de 1964 y debió exiliarse durante años, tiempo en el que trabajó con organismos internacionales como la FAO, asesoró movimientos sociales en Chile y Nicaragua, y fue profesor invitado en Harvard.

Su pensamiento influyó en intelectuales de todo el mundo: desde Henry Giroux y Peter McLaren en Norteamérica, hasta el español Daniel Cassany, promotor de los Nuevos Estudios de Literacidad. Incluso en Argentina, su huella puede rastrearse en proyectos de educación popular como los del Movimiento de los Sin Tierra, las radios comunitarias o los bachilleratos populares.

Educar en humanidad

El legado de Paulo Freire interpela, hoy más que nunca, a un sistema educativo que muchas veces ha renunciado a formar ciudadanos críticos. La educación tecnocrática, funcional al mercado, forma sujetos hábiles pero no libres, productivos pero no conscientes. Freire, en cambio, pensaba al alumno como sujeto histórico, capaz de transformar el mundo.

Educar —en su sentido más noble— no es domesticar ni programar, sino despertar la conciencia y devolver al otro la dignidad de pensar por sí mismo. Ese es el corazón de la pedagogía freireana. Y quizás, como él mismo dijo, “la educación no cambia el mundo, pero cambia a las personas que van a cambiar el mundo”.